2025/07/31

WEBデザインをする上で、皆さんにまず頭に入れて置いてもらいたい項目として、よく私が挙げるのが「正確さとスピード」を大切にしましょう!という事。

つまり、効率的な作業と、且つ正確で高い品質。

それを維持することがWEBデザインに置いてとても重要だと、私自身考えています。

WEBデザインの制作現場では、複雑なUI要求や納期の短縮が求められる中、効率化へのニーズが急速に高まっています!単に作業スピードを向上させるだけでなく、「質」「アレンジ」「再現性」などが重視されるようになりました。

一方、製造業・物流・金融・介護など他業界では業務効率化が進み、大幅な成果を上げている成功事例が多数あります。これらの他業界の取り組みを「WEBデザインの業務」に落とし込むことで、これまでになかった新たな切り口で効率化を図れる可能性があります!

今回は、業界横断的な視点からWEBデザインの効率化というテーマで、「WEBデザインの作業効率化」に有効な方法と、そのメリットをご紹介します!

デザイン作業を効率化するには?

属人化を排し、ナレッジ共有を仕組みに

製造業や物流業、小売業では、SFAや在庫管理システムなどを導入し、ナレッジやデータを一元管理することで属人化を排除して業務効率化を達成しています。

WEBデザインでも、「よく使うUIパターン」「提案時の参考サイト」「テンプレート」「ブランドスタイルパターン」などをナレッジベース化し、チームで共有できる仕組み(社内Wiki、スニペットツール、クラウド共有)を構築することで、同じ作業を二度と繰り返さないようにしましょう!

テンプレートとプロセス自動化の導入

RPA、マクロ、自動化スクリプトによって、定型タスクを人手から解放した企業事例が数多く報告されています。NTT東日本はITツール導入で会議調整や報告業務を効率化し、残業を大きく削減できたようです!

これを応用すると、サイト設計~提案書作成~見積フォーマット~納品物構成など、テンプレート化・自動化できる部分が多くあります。特に提案書や仕様書PDFの生成、デザインカンプの自動出力スクリプトなど、手順を自動化することで工数削減が期待できます。

生成AI×RPAの組み合わせ活用

文書作成業務でChatGPTのような生成AIを活用し、RPAと組み合わせることで、問い合わせ応対や文書下書きなどを自動化した金融業界の事例が話題です。

WEBデザインでは、プロジェクト名やブランド情報を入力すると自動で提案本文を生成し、定型DRaftを作成する、画像キャプションやALTテキスト、文案やタグライン案をAIが提示するという仕組みも導入可能です。さらに、生成AIが作成したスライド、ヒアリングシート、制作指示書などをRPAに連携させて構成文書を出力すると、通例の提案から納品までの流れが大幅に効率化します。

業務フローの見直しと「さみだれ対応」

業務効率化の基本として、フロー過剰や偏りをなくすため、まず現状の作業を「無理・無駄・ムラ」で分類・可視化することが推奨されています。

WEB制作に置き換えれば、「ヒアリング→構成→デザイン→レビュー→修正→納品」という流れの中で、どこに負荷が集中しているかを洗い出し、時間帯でばらす「さみだれ対応」で負荷分散する設計も有効です。

仮想環境や協働ツールの最適構成化

アジャイル開発現場でSlackとJiraを連携し、チームの情報共有とタスク管理を改善した事例では、多くの利用者がワークフロー改善を実感しているようです!

WEBデザインチームでも、TrelloやAsanaなどを用いて案件管理を可視化し、Slack/Teamsでの連携通知、自動リマインダー、進捗更新などを仕組み化することで、ミスやタスク漏れを防ぎ、対応スピードが向上します!

ヒストリー機能で効率化

実践面での効率化という事で、Photoshopのヒストリー機能を使って作業効率化の一例をご紹介します!

ヒストリー機能というのは簡単に言うと、自分が行ってきた作業が一覧になって表示されるので、過去の作業にピンポイントで戻れるという機能です!

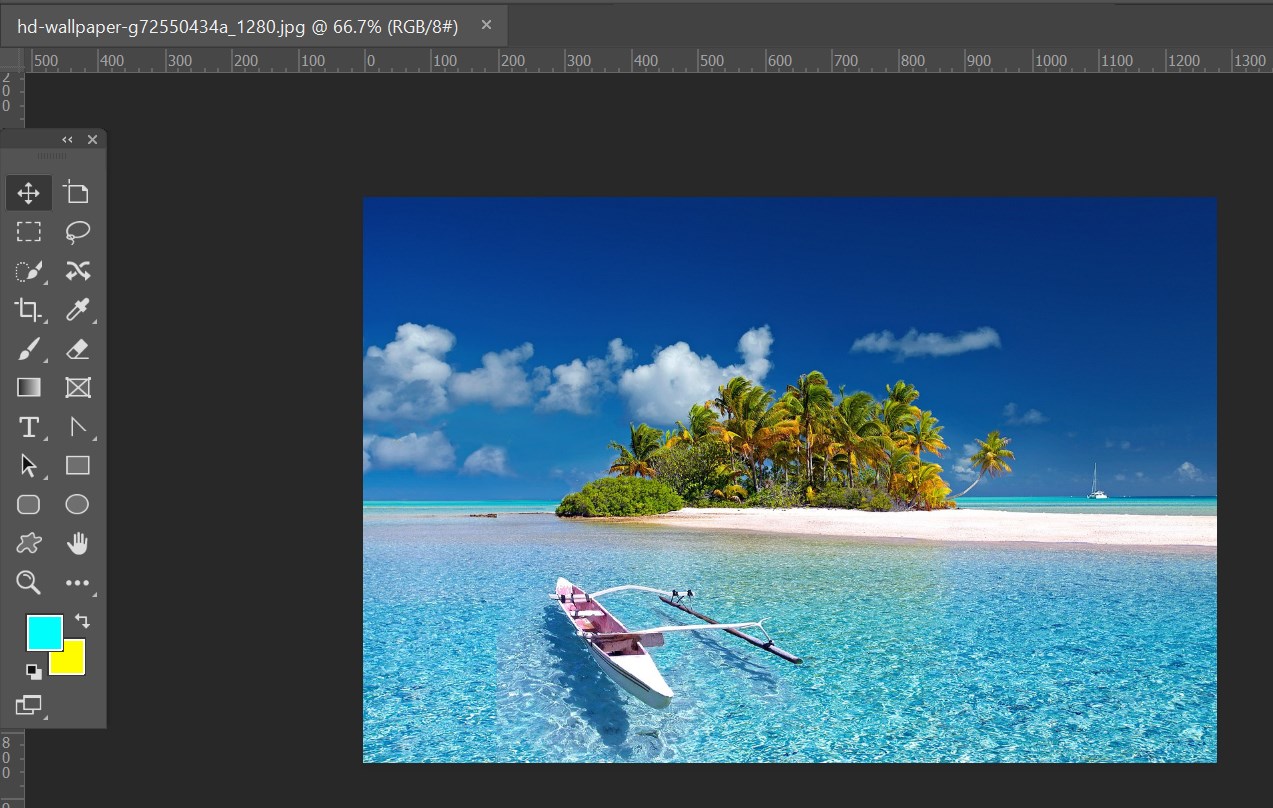

今回の素材として、こちらの綺麗な海の写真をPhotoshopに読み込みます。

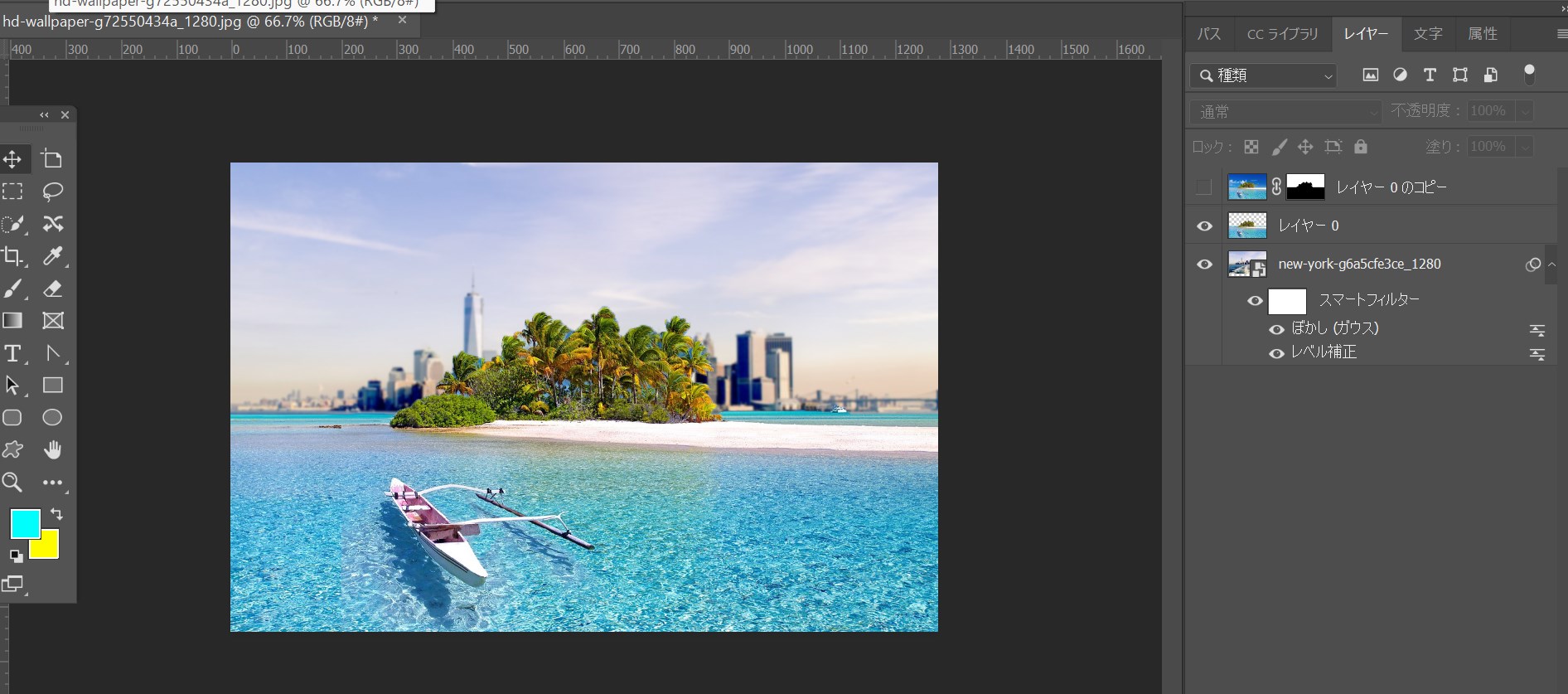

そして様々な作業工程を経て、このような合成写真を作成したとしましょう。

でも気に入らない点が見つかり少し前にやった作業工程まで戻りたい場合、

皆さんならどうしますか?

多くの方が「ctrl+Z」のショートカットキーを連打し、戻るのではないでしょうか。

別に「ctrl+Z」で戻る事は正しいですし、1個2個前に戻るだけならこちらの方が効率は良いかもしれません。

しかし、20工程~30工程前までさかのぼりたい場合はどうでしょうか。

行き過ぎてしまったり途中で訳が分からなくなって、

余計に時間を取られたという経験、あるんじゃないでしょうか。

そんな時はヒストリー機能を使いましょう!

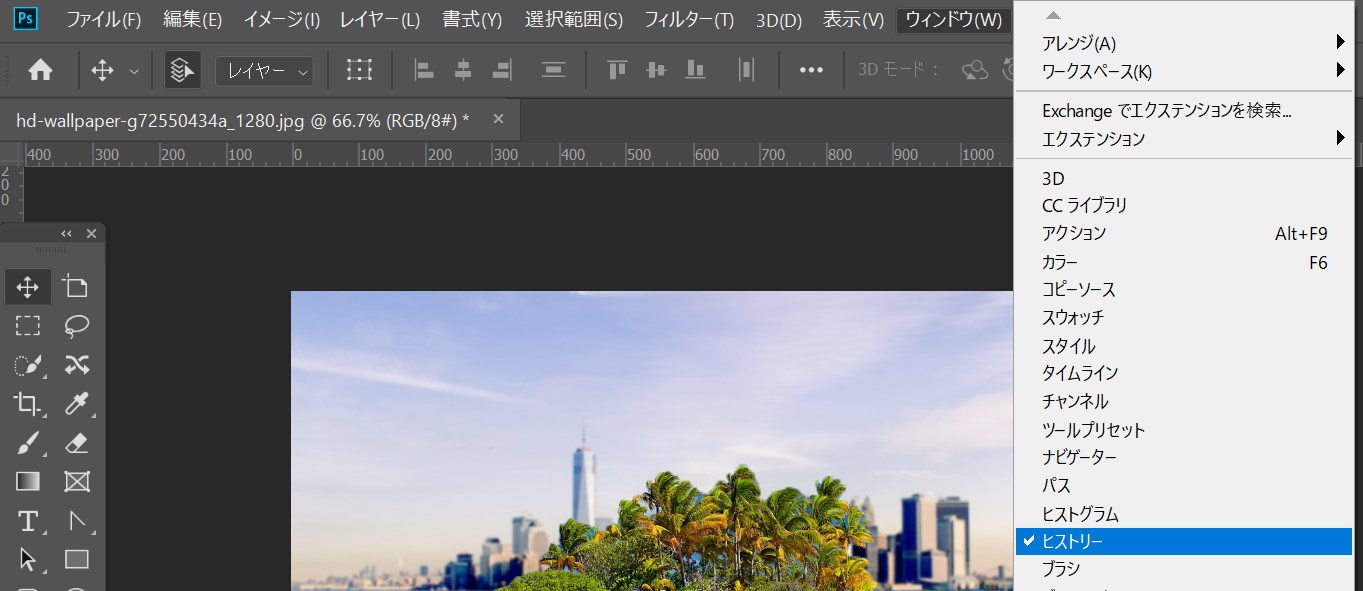

上部メニューの「ウィンドウ」→「ヒストリー」をクリックしてください。

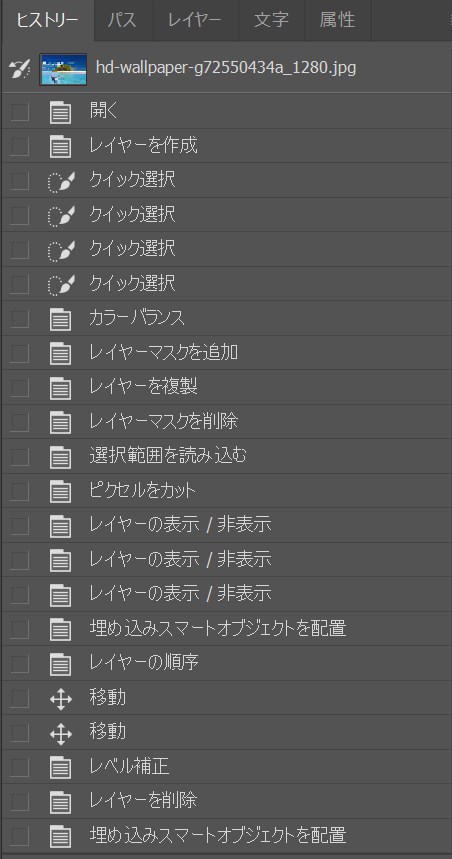

これだけで、自分が今までやってきた作業工程がこのようにズラッと表示されるんです!

あとは自分が戻したいポイントを見つけてクリックするだけ!

ピンポイントで確実にその工程に飛ぶことが出来るんです!

わずらわしい「ctrl+Z」の連打や、戻り過ぎなどのごたごたが無くなるので、

サクッと戻ってサクッと編集できる。

意外と中級者・上級者の人もヒストリー機能を忘れて「ctrl+Z」を連打して時間ロスをしてる人もいるのではないかと思うので、覚えておいてくださいね!

効率化することでどんなメリットが生まれるか

・時間とコストの大幅削減

他業界でも大きな成果として報告されているように、作業時間削減を目指しましょう!

WEBデザインでも、定型処理・レビュー・納品フローを効率化することで、工数削減や残業の減少、クライアントへの対応時間を増やす余裕などが得られます!

・品質と均一性の向上

テンプレートやナレッジ共有、表記ルールなどによって、品質のばらつきや表記ミス、仕様漏れなどが減り、成果物の品質が向上します。ブリヂストンが社内ルールを整備して業務品質と離職率改善に成功した事例に似ています!

・モチベーションアップと働きやすさの向上

単純作業が減り、クリエイティブな業務に集中できるようになると、デザイナーの満足感や生産意欲が高まります。金融業界やNTTのように残業減、働き方改善とワークライフバランスの向上が実現すれば、離職率低下にもつながります!

・柔軟な対応力と新規ビジネス創出

業務効率化によって余裕を得た時間を、新しい提案やUI改善、新規サイト企画などに活用できるようになります。製造業・小売業が効率化を機に事業拡大した事例のように、新たなクライアント開拓や提案力強化、UX改善といった価値創造にリソースを振り向けるようになります!

よくある質問

Q1.「効率化=使い捨てテンプレートで質が下がるのでは?」

A. テンプレートは“基本形”であり、ブランドごとのカスタマイズやブラッシュアップが前提です。一度完成版をテンプレート化することで、新規案件ではその質の高さをベースにしながら効率的に調整できるため、むしろ品質と効率が両立できます。表記ルールやパーツ設計について共有ナレッジを常に更新すれば、常に高い水準を維持できます。

Q2.「AIによる生成文や提案文は必ずしも使えるとは限らないのでは?」

A. 生成AIは下書きとして活用し、必ず人によるチェックを組み込みます。重要なのは、AIが「0」から文章を起こすのではなく、人の思考を補助する「プロンプト次第のアウトプット補強」として活用することです。RPAとの連動で一定形式を生成しつつ、最終的な人のチェックで精度を担保すれば、効率と品質を両立できます。

Q3.「小さなチームやフリーランスでも導入できる?」

A. 可視化と仕組みづくりは、規模を問わず可能です。「よく使うパターン共有」「案件管理ツール(Trelloなど)の導入」「テンプレートのフォーマット化」「基本的なマクロスクリプト」などは、月数万円〜なくても十分取り組める範囲です。まずは小さく始めて効果を検証し、徐々に拡張することで導入ハードルを低くできます。

Q4.「導入初期のコストや運用体制整備が大変そう」

A. 初期段階ではむしろ「可視化と分析」が大切です。まず現状の作業リストアップ→頻度別分類→ムリ・ムダ・ムラの可視化→改善ポイント整理というサイクルを小さく回します。これにより、どこから手を付ければ効果が見えるかが明確化でき、初期コストを抑えて効果的な改善計画を立てられます。

まとめ

いかがでしたか?

WEBデザインの作業効率化には、他業界の成功事例に学ぶ「ナレッジの一元化」「テンプレート・自動化」「生成AI」「業務フローの見直し」そして「協業ツール導入」が有効です!これらを組み合わせることで、単なる工数削減だけでなく、品質向上、クリエイティブな余力、チームのモチベーション向上、さらには新しい提案機会創出といった副次的なメリットも得られます!

また、「同じ作業を二度とやらない」という思考を根幹に、ナレッジ共有から見直し、自動化とチェック体制を組み込むことで、WEBデザイン業務も他業界並みに効率的かつ戦略的な運用が可能になります。まずは小さな一歩として、自社に合ったフレームワークを試し、改善サイクルを継続的に回していくことが、未来への変化を生み出す鍵となります!

弊社BOPコミュニケーションズでは、Web広告の配信・運用を承っております。

・売上を伸ばすためにWeb広告を活用してみたい。

・自社で広告配信をしているが、手探り状態なので効率を上げたい。

・広告の運用をプロに任せて、よりビジネスを大きくしていきたい。

そんな場合は、お気軽にご相談ください!

★フォームからすぐにお問い合わせしたい場合はこちら↓